遺産分割協議書とは?自分で作成するときの書き方や必要書類、提出先を解説

2025.05.29

相続が発生すると、遺言書がない場合には相続人同士で分割の方法について話し合う必要があります。特に、土地や建物、預貯金など様々な遺産がある場合、それぞれを誰がどのように相続するかを明確にしなければトラブルにつながる可能性が高まります。そこで重要になるのが遺産分割協議書です。しかし、書き方や必要書類、どこに提出すれば良いのかなど、初めての方にはわかりにくい部分も多いでしょう。本記事では、遺産分割協議書の基本や作り方、提出先などをわかりやすく解説します。

そのために誰が相続人に該当するかを明確にする必要がある

被相続人に子どもがいない場合は被相続人の両親、さらには祖父母の戸籍が必要なケースもある。兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合は調査に時間がかかる可能性あり

名義預貯金口座も相続財産として扱う必要がある。名義預貯金口座とは口座の名義人と実際に預金した方が違う口座のこと。(例:被相続人が子・孫名義の口座で毎月1万円積み立てていたものは名義預貯金口座に該当する可能性あり)

遺産分割協議書の作成に法的期限はありませんが、相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月以内に行うのが良いでしょう。

相続税の申告を行う際、一定の要件を満たしている場合に未成年者控除や配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの控除・減額制度の適用について検討します。この際、遺産分割が決まっておらず遺産分割協議書の作成ができていないと、これらの控除や減額制度の適用ができない場合があり、税額が高額になる恐れがあります。

専門家に依頼せずに自身で作成することもできますが、記載内容に間違いがあると、適切に手続きできない場合があるので注意が必要となります。

例えば、相続登記の添付書類として法務局に提出する遺産分割協議書であれば、誰がどの不動産を相続するのかを正しく記載する必要があり、この記載については、不動産の表示や相続人の住所氏名などを一言一句たりとも間違うことなく、正確に行うのが原則です。記載内容に誤りがあると、再度、遺産分割協議書の作成をして相続人全員が署名押印をしなくてなりません。

不動産が多い場合や、相続税申告が必要なケースは、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、相続人全員の署名とご実印の押印が必要となります。

遺産分割協議書を作成するうえで、必ず記載が必要な項目は以下となります。

法務局にて遺産分割協議書の雛形の見本を掲載しているため、こちらも参考にすると良いでしょう。

参考:法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」

提出先は相続手続きの目的によって異なりますので、ご紹介します。

相続人だけで遺産分割協議書の作成ができますが、上記のような注意点もあり、専門家の助けがないと、なかなかスムーズに進まないことが多くあります。

さらに、相続税の申告を行う際、配偶者の税額軽減制度や小規模宅地の特例などの控除・減額制度を適用できますが、財産の取得者によって特例を適用できない場合もあります。相続人全員が遺産分割協議を理解して合意することが大切です。一部の人で勝手に進めたり、判断能力のない人が行ったりする場合は無効になります。分割協議をするうえでは専門家の意見を聞き、遺産分割協議書を作成することも大切なポイントといえます。

少しでも作成するうえで不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

相続税申告や不動産登記、金融機関の手続きなどがある場合は、税理士などの専門家へ依頼するとお手続きがスムーズになります。相続専門税理士法人NCPは「士業たるや究極のサービス業なり」を肝に銘じ、親切・丁寧な対応を心掛け、お客様に安心してお手続きを進めていただけるようお手伝いをしております。ぜひ、ご相談・ご依頼ください。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員が合意した遺産の分割方法を文書化したものです。遺言書がない場合、遺言書に記載のない財産が発見された場合などに必要となります。「相続税の申告書の提出」や「不動産の相続登記」、「金融機関の手続き」を行う際に提出します。遺産分割協議書作成の流れ

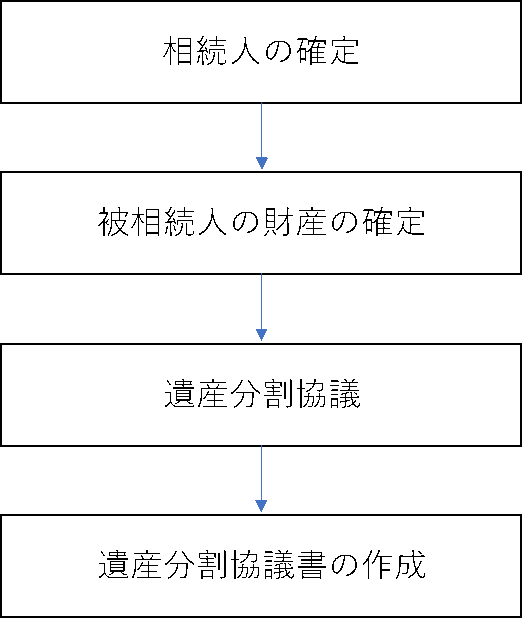

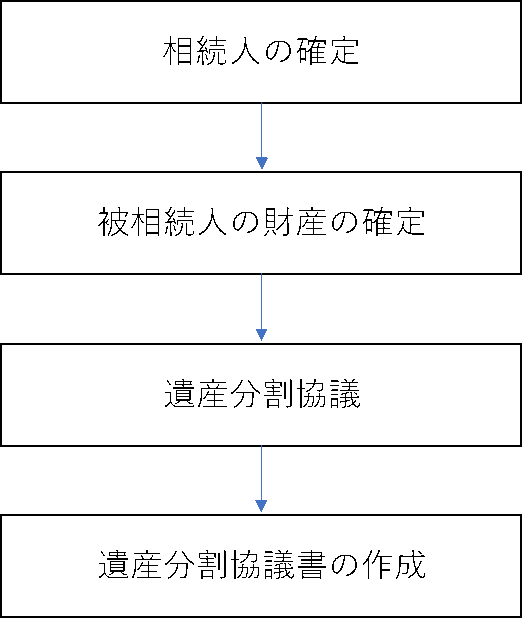

相続を開始してからの遺産分割協議書作成は以下の流れです。

①相続人の確定

遺産分割協議書は相続人全員合意して作成するそのために誰が相続人に該当するかを明確にする必要がある

被相続人に子どもがいない場合は被相続人の両親、さらには祖父母の戸籍が必要なケースもある。兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合は調査に時間がかかる可能性あり

②被相続人の財産の確定

現金や預貯金、不動産、株式はもちろん、借入も相続の対象となる名義預貯金口座も相続財産として扱う必要がある。名義預貯金口座とは口座の名義人と実際に預金した方が違う口座のこと。(例:被相続人が子・孫名義の口座で毎月1万円積み立てていたものは名義預貯金口座に該当する可能性あり)

③遺産分割協議

相続人全員が同じ場所に集まれない場合、電話や郵送でも問題ないが、協議内容には全員が合意する必要がある。④遺産分割協議書の作成

相続人全員が合意し協議が終わったら、遺産分割協議書として書面作成。書面には相続人全員が署名・実印を押印し、全員分の印鑑証明書とともに各々が所持する。遺産分割協議書の作成に法的期限はありませんが、相続税の申告期限である相続開始後10ヶ月以内に行うのが良いでしょう。

相続税の申告を行う際、一定の要件を満たしている場合に未成年者控除や配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの控除・減額制度の適用について検討します。この際、遺産分割が決まっておらず遺産分割協議書の作成ができていないと、これらの控除や減額制度の適用ができない場合があり、税額が高額になる恐れがあります。

遺産分割協議書は自分で作成できる?

遺産分割協議書の作成には特に資格等はありません。誰でも作成することができ、相続人全員の署名、印鑑登録証明書記載の通りの住所の記載、実印による押印で完成します。専門家に依頼せずに自身で作成することもできますが、記載内容に間違いがあると、適切に手続きできない場合があるので注意が必要となります。

例えば、相続登記の添付書類として法務局に提出する遺産分割協議書であれば、誰がどの不動産を相続するのかを正しく記載する必要があり、この記載については、不動産の表示や相続人の住所氏名などを一言一句たりとも間違うことなく、正確に行うのが原則です。記載内容に誤りがあると、再度、遺産分割協議書の作成をして相続人全員が署名押印をしなくてなりません。

不動産が多い場合や、相続税申告が必要なケースは、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議書に必要な書類

遺産分割協議書の作成に必要な書類として、一般的には下記が挙げられます。- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑証明書

- 遺言書(ある場合)※自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認済証明書

- 相続放棄受理証明書(相続放棄者がいる場合)

- 登記簿謄本

- 残高証明書

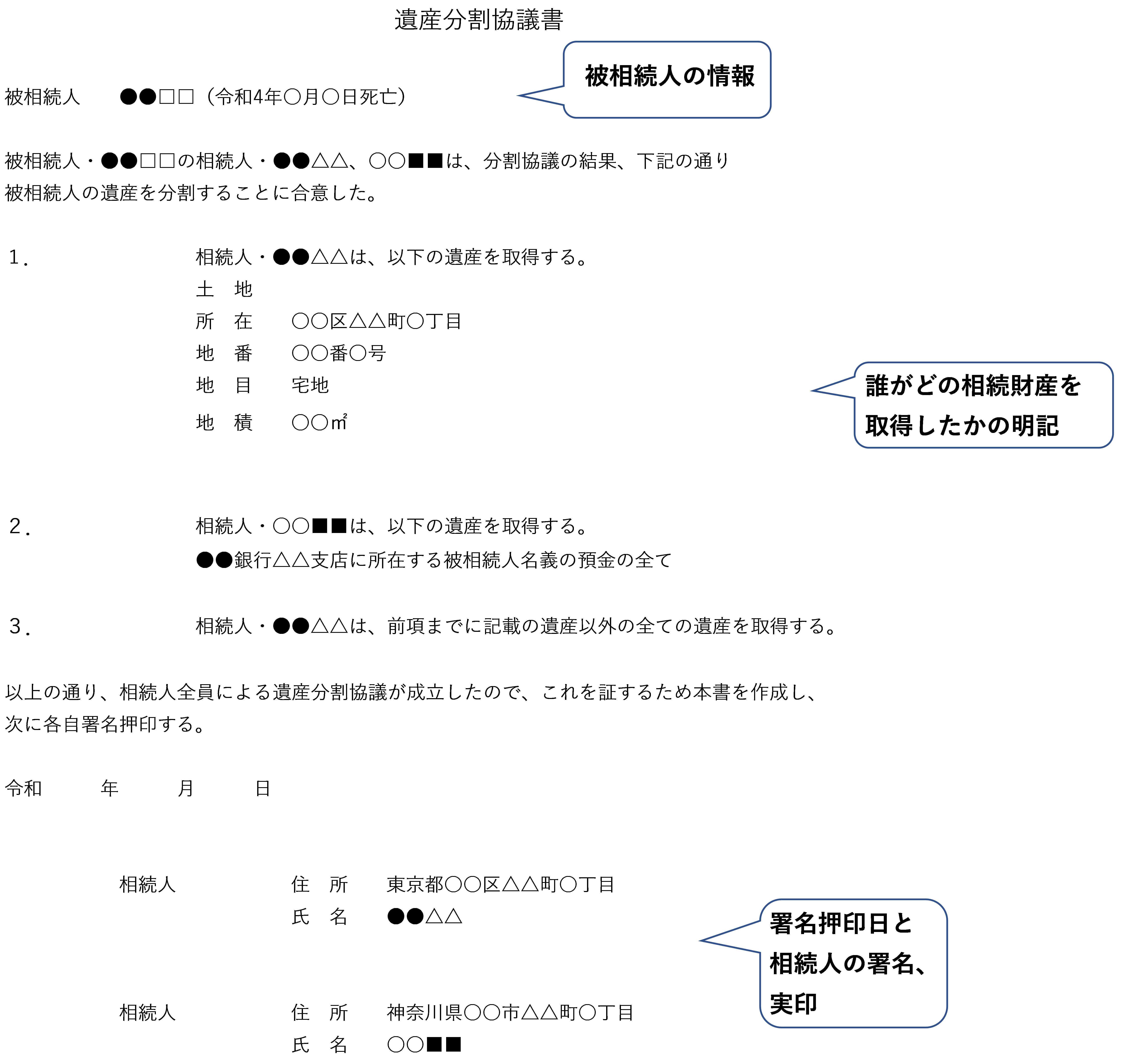

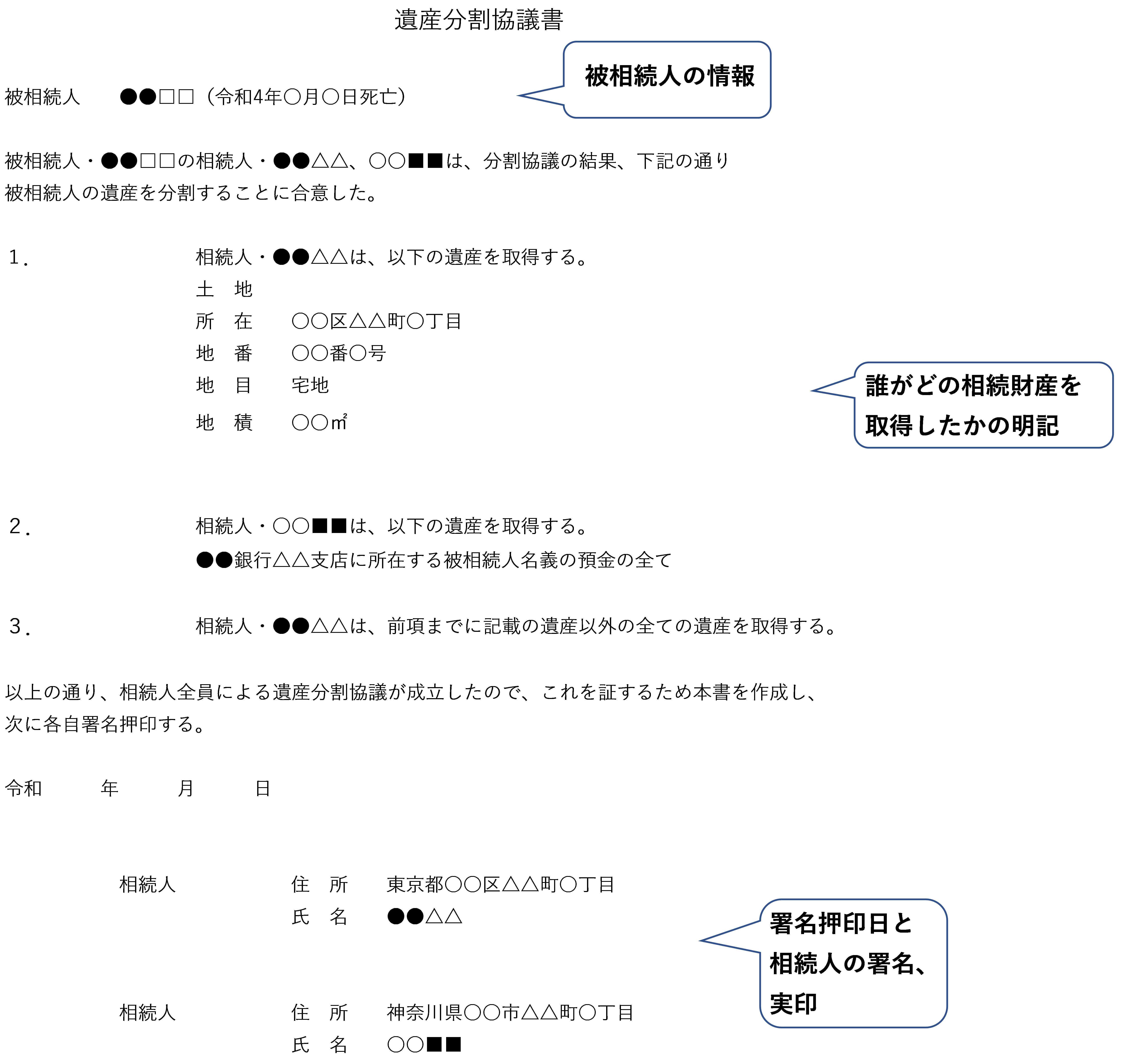

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書は、法律で定められたフォーマットはありませんが、作成目的(相続税の申告書、不動産登記、金融機関の手続き)によって記載するべき事項があります。また、相続人全員の署名とご実印の押印が必要となります。

遺産分割協議書を作成するうえで、必ず記載が必要な項目は以下となります。

- 被相続人の情報(氏名、本籍地、住所、死亡日)

- 誰がどの相続財産を取得したかの明記

- 署名押印日と相続人の署名、実印

法務局にて遺産分割協議書の雛形の見本を掲載しているため、こちらも参考にすると良いでしょう。

参考:法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」

遺産分割協議書の提出先

遺産分割協議書を作成したら、どこに提出するのでしょうか?提出先は相続手続きの目的によって異なりますので、ご紹介します。

- 不動産の名義変更→法務局へ提出

- 金融資産の解約・名義変更→金融機関の窓口へ提出(郵送の場合もあり)

- 税務申告→相続税の申告書一式に添付して、被相続人の住所地の所轄税務署へ提出

- 自動車の名義変更→運輸支局

遺産分割協議書を作成する際の注意点

遺産分割協議書を作成する際の注意事項は以下の通りです。- 遺産分割協議書の提出に法的期限はありませんが、相続税の申告期限である相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に署名捺印まで済ませること。

- 遺産分割協議書は財産内容によっては、一言一句、正確に記載する必要があり、記載内容に間違いがあると手続きできない場合がある。

- 作成内容の変更は、再度、相続人全員の署名・押印が必要となるため、手間と時間がかかる。

- 相続人間でしっかりと話し合い、作成する必要がある。

相続人だけで遺産分割協議書の作成ができますが、上記のような注意点もあり、専門家の助けがないと、なかなかスムーズに進まないことが多くあります。

さらに、相続税の申告を行う際、配偶者の税額軽減制度や小規模宅地の特例などの控除・減額制度を適用できますが、財産の取得者によって特例を適用できない場合もあります。相続人全員が遺産分割協議を理解して合意することが大切です。一部の人で勝手に進めたり、判断能力のない人が行ったりする場合は無効になります。分割協議をするうえでは専門家の意見を聞き、遺産分割協議書を作成することも大切なポイントといえます。

少しでも作成するうえで不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

遺産分割協議に関するよくある質問

遺産分割協議に参加しない相続人がいる場合はどうなりますか?

相続人全員の署名押印がない遺産分割協議書は原則無効ですが、遺産分割協議に参加しない相続人がいる場合の対処法は以下の通りです。

- 財産を取得しない(譲渡する)場合→遺産分割協議書に署名押印する代わりに、相続分譲渡証明書に署名捺印をしてもらう。

- 財産を取得するうえで遺産分割協議に応じない場合→「遺産分割調停」や「審判」を利用する。

- 放棄(自らのために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)

相続人に未成年者がいる場合はどうすれば良いですか?

未成年者は法律行為ができないため、遺産分割協議に参加することができません。基本的に未成年者に代わって法律行為を行うのは親権者ですが、遺産分割協議の場合は親権者も遺産分割協議に参加する可能性が高くなります。その場合は、親権者は未成年者に代わって遺産分割協議をすることはできません。

このような場合は、家庭裁判所に対して特別代理人の申立てを行い、特別代理人が分割協議に参加することになります。

遺産分割協議がまとまらない場合はどうすれば良いですか?

- 家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てて裁判所で話し合いをする。

調停でも不成立の場合は、「審判」という手続きに移り裁判官が審理を進めます。 - 相続税申告書提出の場合、未分割で申告書を提出する。※配偶者の税額軽減制度や小規模宅地等の特例等を適用する予定がある場合には、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する必要がある。

以上のように、どうしてもまとまらないという場合は専門家に相談しましょう。

まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を明確化し、円滑な相続手続きを行うために欠かせない書類です。自分で作成することも可能ですが、必要な書類や書き方の細かいルールを理解していないと、後々トラブルや手続きの遅延を招く恐れがあります。相続税申告や不動産登記、金融機関の手続きなどがある場合は、税理士などの専門家へ依頼するとお手続きがスムーズになります。相続専門税理士法人NCPは「士業たるや究極のサービス業なり」を肝に銘じ、親切・丁寧な対応を心掛け、お客様に安心してお手続きを進めていただけるようお手伝いをしております。ぜひ、ご相談・ご依頼ください。